目前,我国并无针对支气管扩张症的诊治指南,支气管扩张症易被误诊、漏诊,患病率远远被低估,这种情况下,国际上流行病学情况如何?

我国不同地区支扩病因分布情况提示了什么?在病因学研究上可以参考哪些国际经验?慢阻肺、哮喘和非结核分枝杆菌肺病与支气管扩张症「狼狈为奸」时有哪些征兆?中国支扩诊断及治疗管理中还面临何种挑战?

前段时间,上海交通大学附属瑞金医院院长瞿介明教授在 CACP 2018 上做了权威讲解,《呼吸界》特此整理并与同仁分享。

在中国,支气管扩张症(简称支扩)是一种常见的慢性呼吸道疾病,病程长,病变不可逆转,由于反复感染,广泛性支扩严重损害患者肺组织和功能, 严重影响生活质量,造成沉重的社会经济负担。目前,社会对本病关注度还远不如支气管哮喘或慢阻肺等疾病。目前我国并无指南,仅有「2012 中国支扩专家共识」。[1] [2] [3] [4]

近年来,国际上对支扩的重视度很高,囊性纤维化(CF)所导致的支扩在白人中十分常见。除了 CF 导致的支扩以外,普通的支扩也不少见,2010 年英国胸科学会颁布首部支扩指南 [5],欧洲在 2017 年发布支扩治疗指南 [6]、西班牙也在 2018 年发布的支扩诊断和指南 [7]。

我们国家的情况如何?下面逐一针对支扩的几个关键问题进行介绍。

一. 流行病学

我国流行病学调查

既往的研究报道,相对粗略的推算,1.2%(135/10811)居民报告曾被诊断为患有支气管扩张症。

但是,由于患者认识不足、不重视;症状常见,易误诊、漏诊;基层医院缺乏简单、准确、非侵入性普查手段(如 HRCT、高分辨率 CT),支气管扩张常常被当作慢阻肺来处理,实际患病率应该远远高于这一数据。我国发病率性别差异不显著,随年龄增长而增长。[9] [10]

国外流行病学情况

美国 2000~2007 年大于等于 65 岁人群中患病率为 1106/100,000;增长率:平均每年 8.7%;人种差异:亚洲人发病率是白种人的 2.5 倍、黑种人的 3.9 倍。

韩国:(2008 年报道)患病率:9.1%(129/1409);年龄段:23~86y;性别比 : 女 11.5%:男 7.9%。这一数据预期与我国实际情况类似。

二. 病因

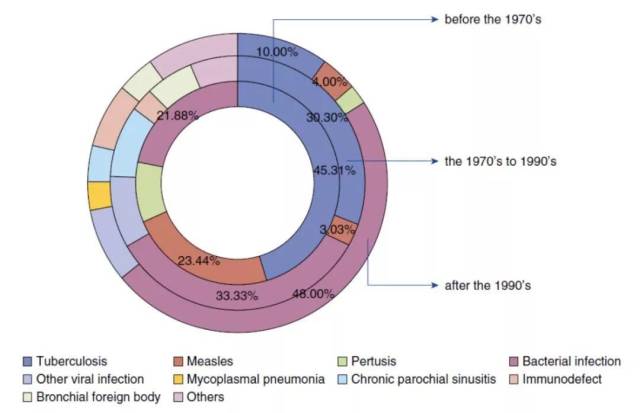

图 1. 支扩的病因分布变化

病因分布变化

随着我国疫苗接种和抗结核治疗的发展,传染性疾病如麻疹、百日咳、结核等引起的支扩减少。

目前,相当比例的支扩是不明原因的,整体看来特发性支扩最多,在已知病因的患者中,肺炎感染后支扩(包括结核感染)仍是最主要的病因。[10] [11]

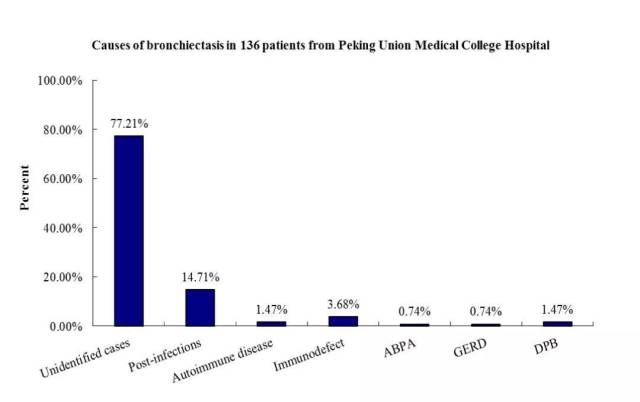

根据 2010 年 1 月至 2012 年 12 月北京的一项研究显示,在 136 名患者中,其中 14.7% 为既往感染者,其中结核感染最多见(8.1%),77.2% 无明确原因。[12]

图 2. 北京协和医院对支扩病因分布的研究

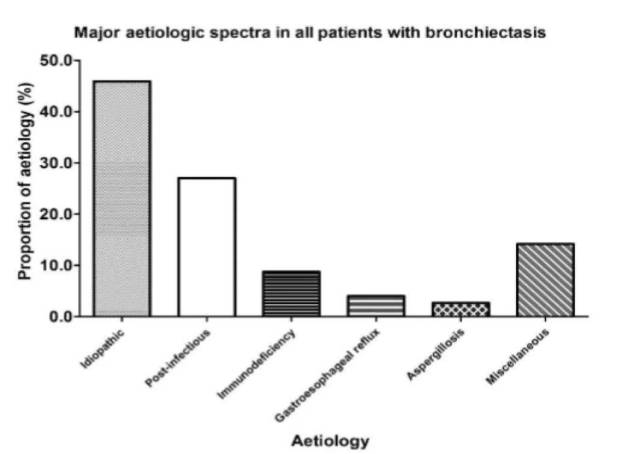

而广州支扩病因研究结论提示:148 名患者中,特发性支扩(46.0%)、感染后支扩(27.0%)和免疫缺陷(8.8%)是中国支扩的主要病因。[13]

图 3. 广州地区对支扩病因分布的研究

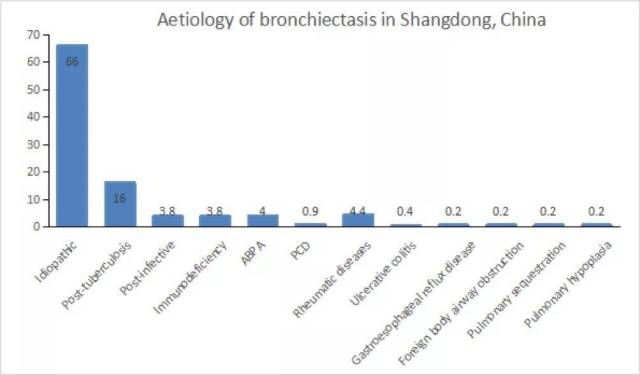

山东支扩病因分布研究提示:476 名患者中,特发性支扩(66.0%)最常见,其次为结核后支扩(16.0%)。[14]

图 4. 山东地区对支扩病因分布的研究

中国在支扩的病因学研究上可参考国际经验,迫切需要多中心,跨地域合作,进行全国范围的支扩注册登记研究。

病因总体上结核后支扩比例较高,特发性支扩比例较高,需要进一步明确病因。亟需全国多中心专家讨论,制定统一的病因学筛查流程图。

三. 相关疾病

支气管扩张症相关疾病引起关注(慢阻肺、哮喘和非结核分枝杆菌肺病)

非结核分枝杆菌肺病(NTMLD)

支扩和 NTM 孰因孰果?目前还未达成共识,有些人认为 NTMLD 可发展为支扩,支扩病人在疾病发生发展的过程中可合并 NTM 的感染,目前尚未见我国大样本量的 NTM 病流行病学调查资料,所以先后因果方面仍需我国学者探讨。

目前结核病流调资料显示 NTM 分离率:1990 年 4.9%,2000 年 11.1%,2010 年为 22.9%。[15]

英国相关报道显示,支扩患者 NTM 分离率有 2.5%(25/100),也有 10.2%(10/98),美国更高,达到 37.4%(68/182)。

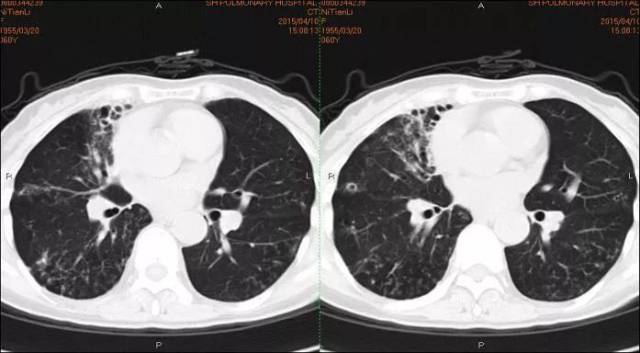

上海肺科医院对我国支扩患者 NTM 分离率也有些研究,大约在 11.2%(431/3857),支扩合并 NTM 肺病占 5%(192/3857),它的表现是多种多样的,从影像学表现以上中肺野病灶为主,薄壁小空洞、小结节或条索影占优势。[16]

图 5. 支扩合并 NTM 的典型表现

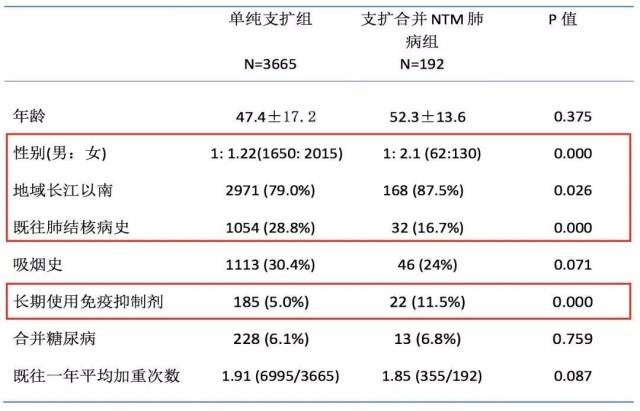

支扩合并 NTM 肺病患者以女性、长期使用免疫抑制剂、居住地在长江以南为主。地域发病的情况有所不同,这或许受气候、湿度影响。

表 1. 支扩及合并 NTM 支扩的危险因素

支扩合并慢阻肺

国外研究显示,29%~69% 的慢阻肺患者影像学上存在支气管扩张表现;2013 年,西班牙学者研究发现合并支气管扩张症对中重度慢阻肺患者的预后有影响;2014 年,GOLD 指南将支气管扩张症列为慢阻肺的第 7 个并发症。[17] [18] [19] [20] [21]

在临床上,慢阻肺治疗后期阶段病人痰液特别多,而且粘稠、黄、绿,不容易咳出来,仔细看 HRCT 有非常明显的支扩,不仅仅是单纯有肺气肿等问题。

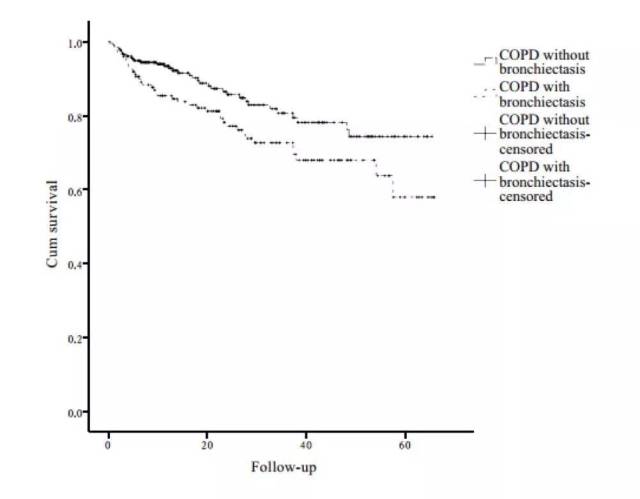

我国研究显示,支气管扩张症是慢阻肺预后的独立危险因素,该研究入选人群为上海市肺科医院 2009 年 1 月至 2013 年 12 月具备影像学资料的慢阻肺患者。

其中 34.7%(311/896)的慢阻肺患者合并支气管扩张症,合并支气管扩张症与症状持续时间、浓痰及痰液铜绿假单胞菌分离存在一定的相关性、合并支气管扩张症的慢阻肺患者预后更差。

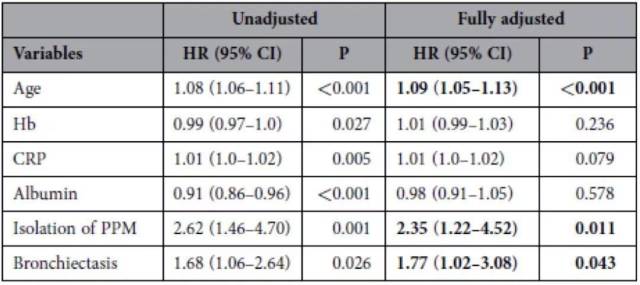

图 6. 合并支扩的慢阻肺与不合并支扩的慢阻肺的预后对比

而支气管扩张症(HR 1.77)、病原体分离(HR 2.35)是慢阻肺患者预后的重要危险因素。[22]

表 2. 慢阻肺患者的危险因素研究

支扩合并哮喘

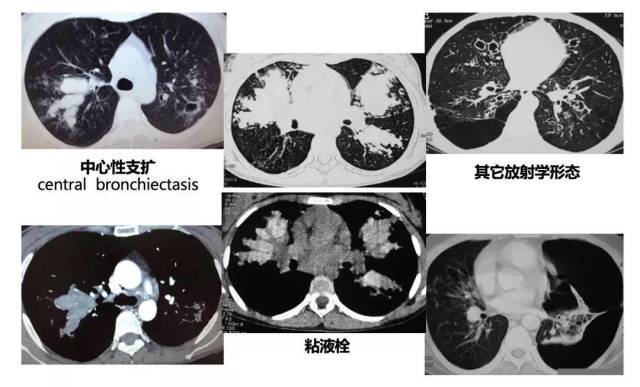

当患者长期有哮喘样症状、咳痰、中心性支扩表现时,首先排除有无 ABPA。[23] [24] [25]

图 7. 支扩的多种影像学表现

如果诊断 ABPA 不成立,应该是支扩合并普通哮喘:合并哮喘是影响支气管扩张症患者急性加重的重要因素之一。[26]

四. 诊断问题

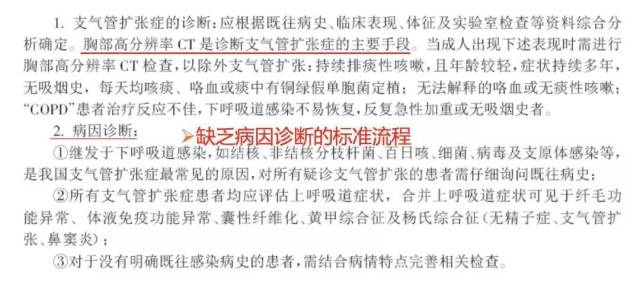

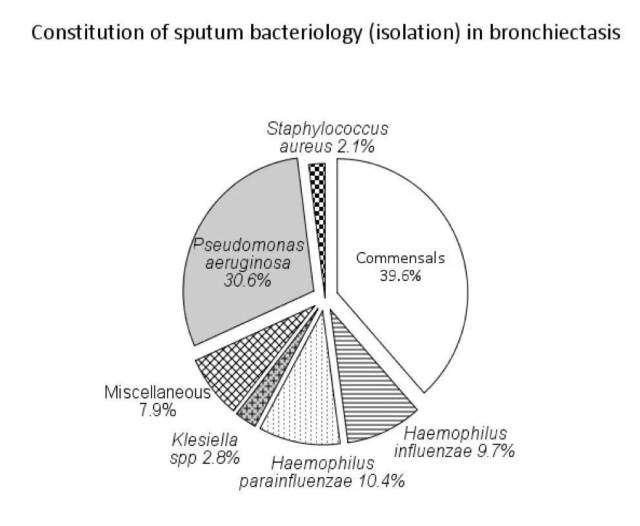

中国共识的诊断标准

中国支扩诊断中的问题

1. 早期诊断不够,主要是基层医疗机构尤其欠发达地区缺乏 HRCT 设备及相关检查;

2. 病因学及病原学诊断不全面且未受重视,缺乏诊断标准流程及相关技术;

3. 缺乏严重度评估方法,难以实现分层管理

4. 首诊患者病情重,在慢性呼吸道患者鉴别诊断中考虑支扩的意识不够,患者对支扩认识不足且随访意识差;

图 8. 支气管扩张的病因学分析流程

研究表明,15% 以上未明确病因的患者可因病因明确获益,推广诊断流程有助于在全国范围内提高医师对支扩诊断病因的重视程度。[27] [28]

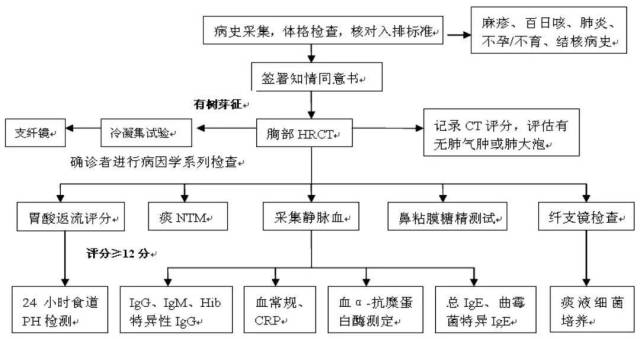

病原学诊断

目前,国内支扩细菌谱研究仍不全面,广州地区最常见的致病菌为铜绿假单胞菌(~30%),其次为流感嗜血杆菌(10%),稳定期未培养出致病菌的患者占 40%。[29]

图 9. 支扩的致病菌分布情况

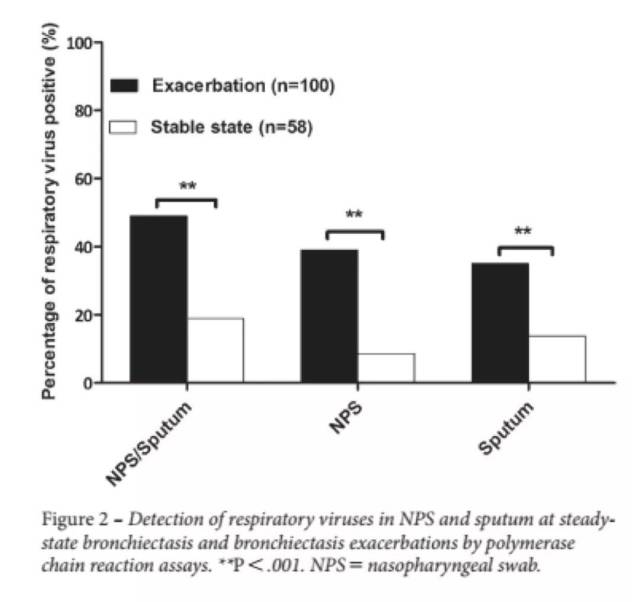

病毒也是支扩急性加重的重要触发因素,我国首个前瞻性研究结果表示:支扩急性加重期患者鼻咽拭子及痰中呼吸道病毒的检出率明显高于稳定期患者(49% vs 18.9%),常见病毒依次为冠状病毒(39.2%)、鼻病毒(24.6%)、流感病毒 A/B(24.6%)。

图 10. 支扩急性加重患者与稳定期患者病毒感染情况对比

研究发现,病毒阳性的支扩急性加重患者炎症反应更明显,但其具体触发机制仍未阐明。[30]

严重程度评价

许多肺部疾病都有专门的评价系统来明确疾病严重程度、分层指导治疗或预测预后。

慢阻肺有 GOLD 分级、急性加重风险评估、综合评估;哮喘有 ACT 评分,CAP 国际上有 CURB-65、PSI 评分,但对于支扩而言,影像学受累情况、24 小时痰量、症状加重都是提示点,却不够直观、不系统、不统一,支扩严重程度受多方面影响,须多维评价,因此,专门针对支扩严重程度的评价系统势在必行。

过去支扩评分应用比较广泛的是国际支扩严重度评分系统 BSI 和 FACED 评分系统:从急性发作住院的次数、年龄、慢性支气管感染、定植相关、影像学、呼吸困难严重程度等方面来组合计算。国内也应逐步开始做这样的分析和研究。[31] [32]

五. 治疗管理

在治疗现状中,急性加重期治疗是支扩治疗的重点,也是中国目前临床医生的主要工作;不仅仅是急性加重期的处理,应重视支扩稳定期的治疗;目前欧洲指南推荐了一些意见,但是否适合我国患者,尚需大型临床试验结果支持。

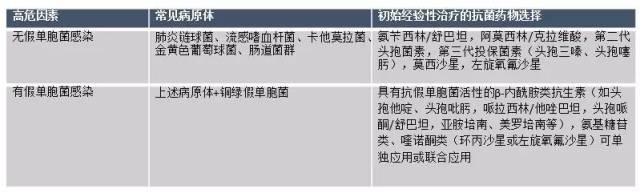

在急性加重期初始经验性治疗上,我国目前最权威是资料是 2012 年中华结核和呼吸杂志的成人支气管扩张症诊治专家共识 [25]:

图 11. 支气管扩张症急性加重期初始经验性治疗推荐使用的抗菌药物

急性加重期抗菌药物的最佳疗程尚不确定;建议疗程应为 14 天左右。

欧洲最新指南推荐对新发现的铜绿假单胞菌进行清除治疗:指南推荐的临床可供选择的根除病原体治疗方案有环丙沙星 750 mg、多粘菌素 E(colistin)、吸入抗生素序贯总疗程三个月,在国内目前可行存疑。这个需要我们思考探讨。[32]

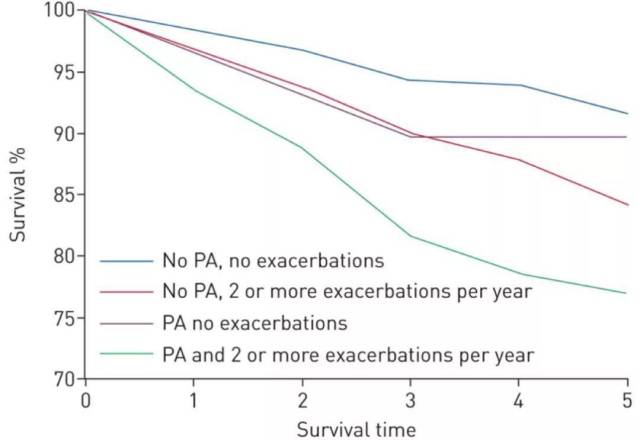

虽不建议对慢性铜绿感染清除疗法,但铜绿的存在对患者的预后有较大的影响 [33]

图 12. 急性加重次数、是否有铜绿感染对支扩患者生存率的影响

Q&A:在支扩的稳定期,长期抗生素口服或吸入治疗是否可行?

2012 中国专家共识:不推荐,因为疗效及耐药风险尚需进一步研究。

BTS guideline:

口服:

每年急性加重且需要抗菌药物治疗>= 3 次的患者,或急性加重次数较少,但病情严重的患者,应考虑,首次不宜大剂量,将不良反应降到最低,大环内酯类药物有助于缓解疾病,但还需大样本 RCT 研究证实,用药过程中应定期评估疾病进展(每 24~48 个月复查 HRCT)。

吸入:

对于每年急性加重且需要抗菌药物治>= 3 次的患者,或急性加重次数较少,但病情严重的患者,应考虑,当上述患者有铜绿假单胞菌定植时,需要长期雾化抗菌治疗,应根据药敏结果选择用药,最佳用药及最佳剂量尚需研究。

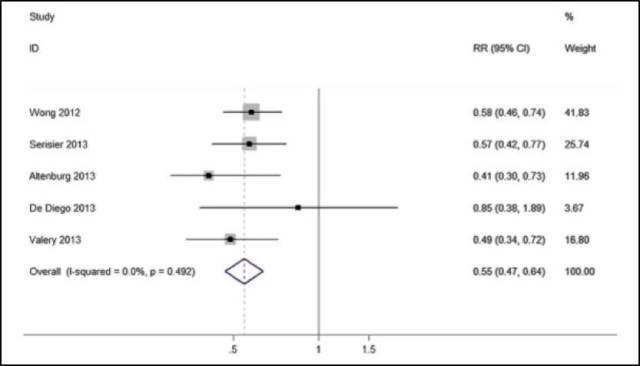

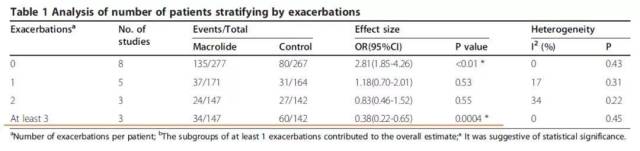

图 13. 大环内酯类药物维持治疗减少了支扩患者的急性加重次数

Meta 分析结果提示,大环内酯类药物维持治疗能有效的减少患者急性加重次数(RR = 0.55,95%CI: 0.47 to 0.64,p<0.001,I2 = 0),尤其是过去一年内急性加重大于等于三次的支扩人群,大环内酯应用受益较大。[34]

表 3. 长期吸入抗生素治疗对支扩急性加重的效果研究

针对长期吸入抗生素治疗,国外报道较多,展现一定的前景;国内少量小样本报道,质量不高,针对国人的循证医学证据不足,药物类型、剂量、疗程等均可能与疗效相关,急需大样本 RCT 结果支持。

吸入性抗生素治疗能有效减轻痰中 P.a 的清除,但应用该疗法也存在出现喘息和支气管痉挛的风险。[35]

总结

中国的支扩诊治面临较大的挑战,了解目前的现状有利于我们去设计临床研究,来解决目前存在的临床挑战。

现状:支气管扩张症流行病学资料不足,患病率被大大低估。特发性支扩、肺炎后支扩和肺结核感染后支扩是我国支扩的主要病因。支扩易合并其他慢性呼吸系统疾病。

支扩诊断以 HRCT 为主,未重视病因学、病原学诊断和严重程度评估。支扩治疗以急性加重期为主,稳定期治疗缺乏循证医学证据。

挑战:应尽快组织全国性多中心研究,了解我国支扩患病情况。完善并推广病因学诊断流程;探究特发性支扩发病机制。支扩与慢阻肺哮喘、NTM 等相关疾病之间的关系及影响机制有待探索。

多中心研究了解我国支扩病因学、病原学分布特点;完善严重度评估,使其标准化、统一化。开展稳定期治疗药物相关临床试验,积极探索预防急性加重的方法。

瞿介明

上海交通大学附属瑞金医院院长,呼吸与危重症医学科主任医师

教授,博士和博士后研究生导师

中华医学会呼吸病学分会候任主任委员兼感染学组组长

参考文献:

[1] Lin JL, Xu JF, Qu JM. Bronchiectasis in China. Ann Am Thorac Soc. 2016 May;13(5):609-16

[2] 徐金富, 林洁璐, 瞿介明. 中国支气管扩张症诊治现状及面临的挑战 [J]. 中华结核和呼吸杂志,2017,40(1): 8-10

[3] 徐金富。支气管扩张症-没有得到充分重视的常见病。国际呼吸杂志,2013;33(21):1601-1604

[4] 中国成人支气管扩张症诊治专家共识. 中华结核和呼吸杂志,2012,35:485-492.

[5] Pasteur et al. Thorax 2010; 65: 1-58

[6] Polverino et al. Eur Resp J 2017; 50: 1700629

[7] Martinez-Garcia et al. Arch Bronconeumol 2018; 54: 79-87

[8] Martinez-Garcia et al. Arch Bronconeumol 2018; 54: 88-98

[9] Lin JL, Xu JF, Qu JM. Bronchiectasis in China. Ann Am Thorac Soc. 2016 May;13(5):609-16

[10] 周玉民, 王辰, 姚婉贞, 陈萍, 康健, 黄绍光, 陈宝元, 王长征, 倪殿涛. 我国 7 省市城区 40 岁及以上居民支气管扩张症的患病情况及危险因素调查. 中华内科杂志. 2013;52(5);379-382

[11] 万雅丽 等,中国实用儿科杂志,2002;17(10):608-10

[12] 李詝 等,中国医学科学院学报,2014;36(1):61-7

[13] Guan WJ, et al. Respirology 2015

[14] Qi Q, et al. Respirology 2015

[15] 非结核分枝杆菌病诊断与治疗专家共识. 中华结核和呼吸杂志 2012,35:572-580

[16] 徐金富 等. 中华结核和呼吸杂志 2014,37:1-2

[17] O'Brien C, et al. Thorax 2000;55:635-42.

[18] Patel IS, et al. Am J Respir Crit Care Med 2004;170:400-7.

[19] Timothy G, et al. COPD 2014;11(6):605-14

[20] Martínez-García MA, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2013 Apr 15;187(8):823-31.

[21] www.goldcopd.org

[22] Bei Mao, Jin-fu Xu, et al. Sci Rep. 2015;5:10961

[23] Gerson AS, et al. Thorax 2010;95:612-8

[24] BTS guideline for non-CF bronchiectasis. Thorax 2010;65Suppl:i1-i58

[25] 成人支气管扩张症诊治专家共识(2012 版). 中华结核和呼吸杂志,2012,35:485-492

[26] Mao B, Xu JF, et al. Eur Respir J 2016; 47: 1680–1686

[27] Pasteur MC , et al. Am J Respir Crit Care Med 2000;162:1277-84.

[28] Guan WJ,et al. Respirology 2015

[29] Guan WJ,et al. Int J Tuberc Lung Dis. 2015;19(5):610-9.

[30] Gao YH,Chen RC, et al.Chest. 2015 Jun;147(6):1635-43.

[31] Chalmers JD, et al.. Am J Respir Crit Care Med 2014;189(5):576-85.

[32] Eva Polverino et al. Eur Respir J 2017;50:1700629

[33] David Araújo, Michal Shteinberg, et al. ERJ 2018 51: 1701953; DOI: 10.1183/13993003.01953-2017

[34] Fan LC, Xu JF, et al. BMC infectious diseases 2015;15:160

[35] Yang JW, Xu JF, et al. Clin Respir J. 2015 Jan 26

[36] BTS guideline for non·CF bronchiectasis. Thorax 2010: 65Suppl: i1-i58